- VOICE

2025.01.29

株式会社日立オートメーション~京都だからこそ実現したロボットシステムの協創施設~

日立オートメーションは、製造・物流分野におけるロボットを活用したラインの構築、知能ロボットビジョンシステムの開発・販売を行う会社です。2023年12月、滋賀事務所を京都に移転し、翌2024年7月には東京・羽田と京都リサーチパーク(以下、KRP)に協創施設を開設されました。西日本エリアの拠点・展示・開発環境としての京都とKRPの魅力、日立グループが目指す将来展望など、代表取締役社長の新井美帆氏と京都事務所長の仲道朋弘氏にお話を伺いました。(取材日:2024年11月1日)

プロフィール

新井 美帆(あらい みほ)<写真左>

2002年東京女子大学現代文化学部卒業。同年日立製作所入社。2020年産業・流通ビジネスユニットグローバルロボティクスSI事業推進本部事業開発部担当部長、2022年1月同ユニットロボティクスSI 事業基盤強化準備室副室長。同年4月日立オートメーション設立と同時に同社取締役事業統括本部長、2024年4月から代表取締役社長を務める。

仲道 朋弘(なかみち ともひろ)<写真右>

2010年立命館大学情報理工学研究科博士前期課程修了、工学修士。同年Kyoto Roboticsの前身である三次元メディアに入社。2013年同社執行役兼研究開発部長、2020年同社チーフエンジニア。2023年日立オートメーションにKyoto Roboticsが合併。同社開発部チーフエンジニア。2024年同社研究開発部チーフエンジニア兼京都事務所長を務める。

株式会社日立オートメーションとは

-はじめに、日立オートメーションについて教えてください。

新井さん

当社は、製造・物流分野でロボットを活用したラインを構築するロボティクスSI事業を行う会社です。2022年4月、日立グループ内の関連事業を再編・集約する形で発足しました。生産ライン全体の構想設計から運用保守までトータルでサポートできることが当社の強みです。現在、従業員数は約250人。国内4カ所と米国、韓国、インドに拠点をもち、国内と東南アジアやインドを中心に事業を展開しています。

-ロボティクスSIというのは、貴社独自の用語だそうですね。具体的にどのようなことをされているのですか?

新井さん

ロボティクスSI(System Integration)とは、ロボットの導入や工程の自動化を検討しているお客様と課題を共有し、適切な自動化システムを構築するための取組です。当社では、単なるロボット導入だけでなく、現場をどのように自動化するか、どこにどんなロボットを導入すれば高効率か、というような構想段階から運用保守まで一貫してサポートすることを総称して、ロボティクスSIと名付けました。

西日本エリアでのビジネス拡大を目指して、交通至便なKRPへ移転

-なぜ滋賀から京都へ事務所を移転されたのですか? 京都に進出した理由をお聞かせください。

仲道さん

事務所移転の狙いは、西日本エリアでの更なるビジネス拡大です。当社の前身であるKyoto Roboticsが立命館大学発ベンチャーだったため、滋賀に事務所を構えていたのですが、利便性の向上のために、京都への移転を決めました。

京都は、西日本エリアの中でも企業数が多く、新幹線で東京まで約2時間、東海・北陸・中国地方などとのアクセスも良く、更に滋賀事務所で勤めていた従業員の通勤圏内であることを考えれば、最適でした。

新井さん

また、海外とも接点が多い当社にとっては、京都のグローバル都市としての知名度も魅力的でした。そもそもKyoto Roboticsが「京都」を社名に掲げていたのも、その名に恥じない世界的な活動を展開していこうとの思いからでしたので、改めて原点に立ち返り成長していきたいという願いを込めて京都を選びました。

-京都の中でもKRPのどんなところに魅力を感じられましたか? 入居後の使用感についてもお聞かせください。

仲道さん

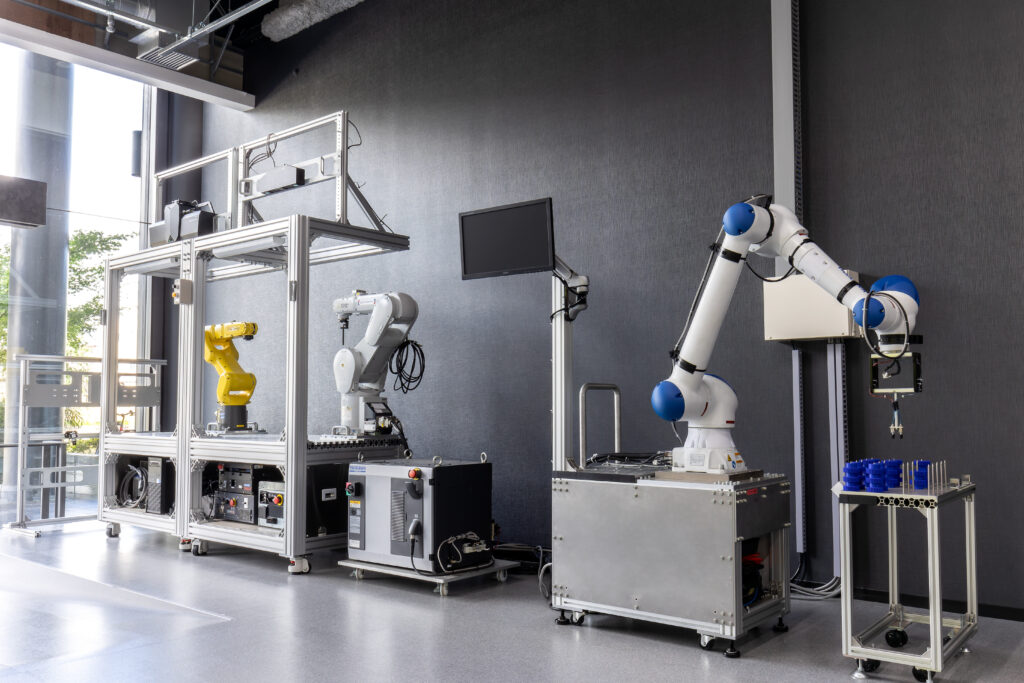

当社では大型ロボットの活用などをご提案していますが、移転前の事務所は制約があり、大型ロボットを設置できず、事務所から離れた場所に実験棟を設けていたため、お客様をご案内するにも不便でした。そのため、物件を探す際には、協創施設(製品の展示・開発環境)と事務所が併設できることを条件に設定していました。

協創施設と事務所が併設できるだけでなく、JR京都駅から、電車で2駅、タクシーで10分というKRPの立地は、お客様と私たち従業員、双方にとって大きなメリットをもたらすと判断しました。

新井さん

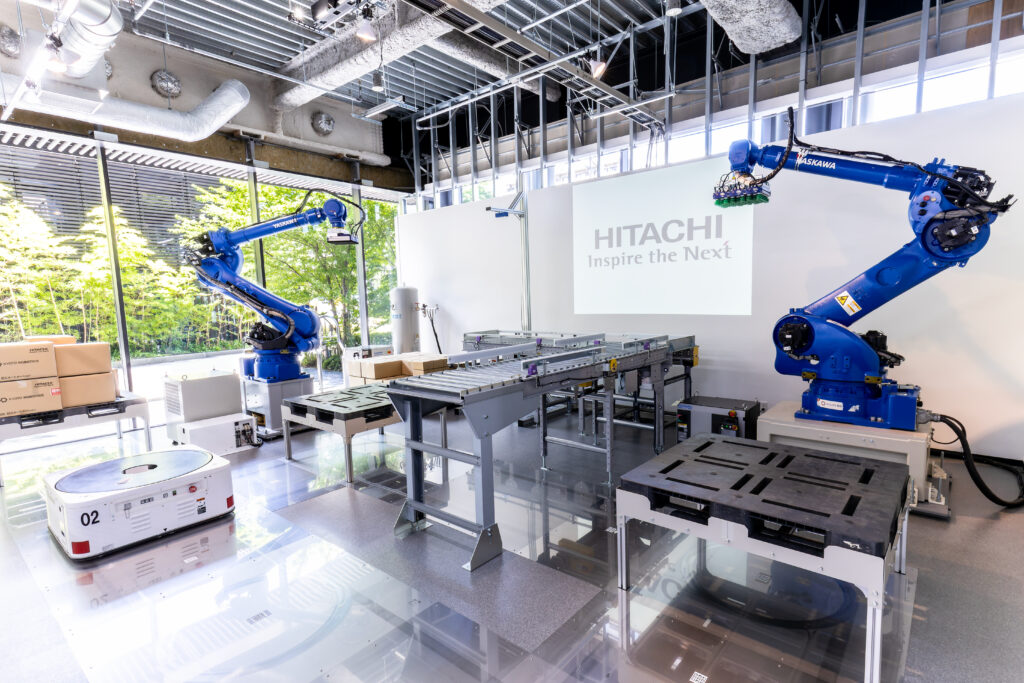

大型ロボットや周辺装置(AGV*、コンベア)を設置するとなると床面の耐荷重や天井高のゆとりが必要です。また、協創施設ですから、大通りに面していてガラス越しに外から見えないと意味がないのですが、そこも条件にぴったりでした。

*AGV(Automatic Guided Vehicle)無人搬送車。

人手不足の製造・物流業界に変革をもたらすロボットシステムを提案

-協創施設「Automation Square KYOTO」を設置された狙いや、その反響についてお話しください。

新井さん

生産技術の世界は、百聞は一見に如かずというところがありますから、実機で技術力を体感していただくことが重要です。実際に見て、自動化・最適化を具体的にイメージしていただいた上で、映像・プレゼンテーションで事例を交えて議論することによって、お客様との協創機会を創出することが狙いです。

京都では高精度3Dビジョン技術「ビジョンカメラ」を中心とした、自動での荷下ろし・積み付けの実機デモ、および小型無人搬送ロボットによるパレット搬送との連携のデモを実施しています。羽田にも協創施設がありますが、役割が違うため、西日本だけでなく全国からお客様が来られます。

仲道さん

これまでの産業用ロボットがプログラムされた動きしかできなかったのに対し、「ビジョンカメラ」は、ロボット自身がデジタル画像からモノを立体的に認識・識別して動くシステムです。たとえば、段ボール箱がロボットの前に置かれると、組み込まれたカメラとプロジェクターで検知・撮影し、どこにどういう箱があるのか考えて箱をつかみ、コンベアに移動させることができるわけです。京都の協創施設は、お客様が実際に使用される箱などを持ち込んでテストを行える環境を提供しています。

協創施設は好評で、社外公開は週2日にもかかわらずオープンから4カ月で約80人ものお客様にご来場いただいています。

-どのような分野での利用が多いのでしょうか?

仲道さん

お客様は、製造業の他、物流業界の方々が多いです。少子高齢化に伴う労働力不足やネットショッピングの普及に伴い、物流分野では自動化のニーズが高まっています。今後、人力を前提としない物流の世界が成立すれば、夜のうちに自動で荷下ろし・積み付けを終わらせて、朝になったら出荷準備ができているといったことも夢ではありません。

更なる協創施設の進化と社会課題の解決を

-今後の事業展開についてお聞かせください。

新井さん

今後、日本は労働人口がどんどん減っていくという人口オーナス期に突入すると考えられています。弊社としてはロボティクスSI事業の推進によりお客様の工場や物流施設の自動化を通じて、労働人口が減少していく社会課題を解決する一翼を担いたいと考えています。

西日本エリアでの事業拡大のためにはこの京都という立地が非常に重要だと捉えており、協創施設の拡充・活用を進めてまいります。